広島大学 大学院 先進理工系科学研究科 先進セルロース材料共同研究講座

今日の雑感SERVICE&PRODUCTS

顕微鏡の対物レンズ

2025.6.17

光学顕微鏡(生物顕微鏡)は、小学校でも理科の授業で使います。高度な研究でも、光学顕微鏡はよく使われます。光学顕微鏡の仕組みや使い方、各部の名称などは、理科のテストでもでます。光学顕微鏡のパーツの中で、「対物レンズ」がとても大切です。「対物レンズ」には、複数のレンズや適切な材質のレンズが組み合わされています。顕微鏡の性能の相当部分は「対物レンズ」で決まります。顕微鏡の価格の中で、「対物レンズ」の価格の割合は高いです。特殊で高性能な対物レンズは、1個で数十万円するものもあります。比較的安価な光学顕微鏡でも、対物レンズを交換するだけで大きく性能が上がることもあります。世の中のオークションサイトを見ると、顕微鏡の対物レンズのみもでいます。以下は事例です。オークションとはいえ、安価なものから高価なものまであります。最初に、安価な顕微鏡本体を購入し、後から対物レンズを揃えるともできます。我々のところでも、最初に基本セットしで顕微鏡を導入し、必要に応じて対物レンズを変えることも時々あります。

365nm UVライト

一般的な光学顕微鏡や生物顕微鏡の対物レンズは、ネジのサイズ・ピッチが世界統一で規格化されており、他メーカーの対物レンズでも取り付けられる場合も多くあります。しかし、最も注意か必要なポイントとして、その対物レンズがどのような光学系用なのかは、とても重要です。

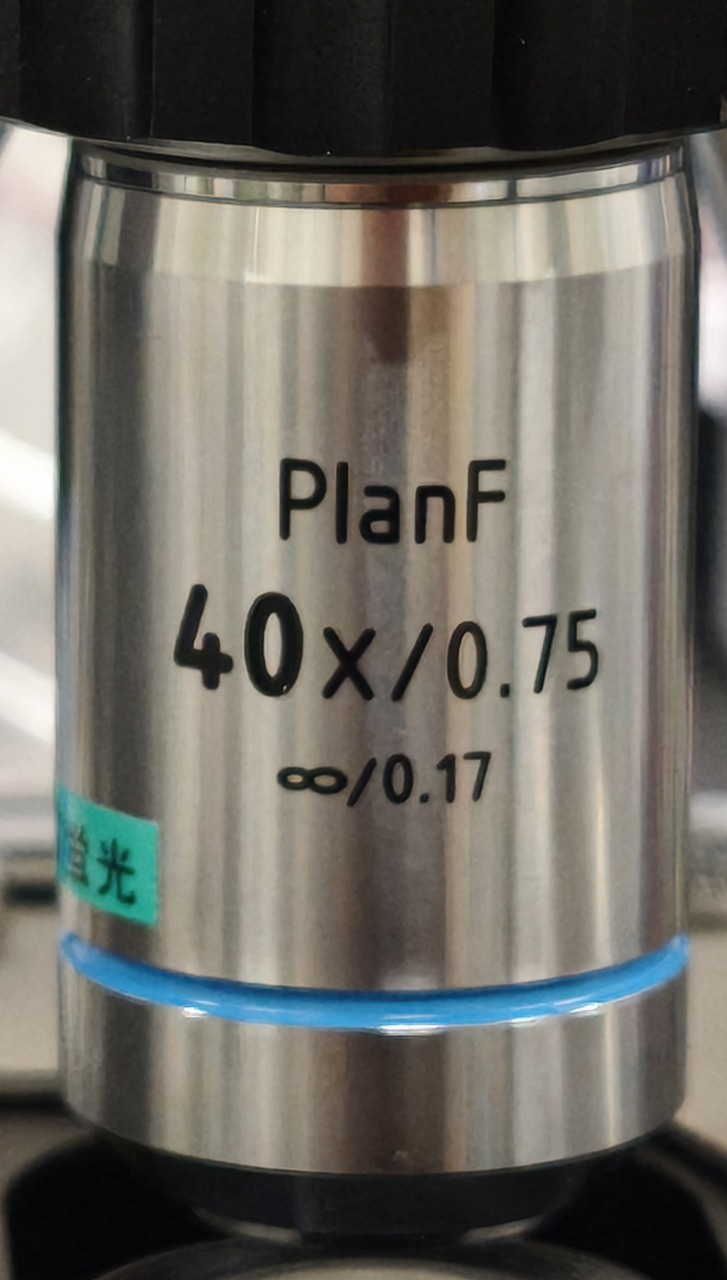

上図には、2種類の対物レンズを示しています。我々がいつも使用している顕微鏡の対物レンズです。倍率は40倍ですが、横に記載の文字に大きな違いがあります。

左側には、「40/0.6」の下に、「160/0」と書かれています。右には、「40/0.75」の下に、「∞/0.17」とあります。ここで、最も重要なのは、「160」と「∞」です。その他の数字は、カバーガラスの補正や開口数を示していますが、ここでは説明しません。「160」は顕微鏡の機械的鏡筒長で、対物レンズの取り付け面(銅付き面)から接眼レンズの取り付け面までの距離(mm単位)で、一般的には160mmが多いです。このような対物レンズは、「有限遠」の光学系様の対物レンズです。一方、「∞」は、「無限遠」の光学系の対物レンズです。「有限遠」と「無限遠」では、光学系の設計が異なっており、最近の光学顕微鏡は、無限遠光学系が多いです。そのため、「有限遠」で設計された光学顕微鏡には、「有限遠」の対物レンズ、「無限遠」で設計された光学顕微鏡には、「無限遠」の対物レンズを取り付けないと、ピントが合わない場合があります。もし、光学顕微鏡を購入した後、別の対物レンズを取り付けて性能・機能を上げようとする場合は、自分が使っている光学顕微鏡が、「有限遠」なのか、「無限遠」なのかを調べてから、適切な対物レンズを選定することが大切です。古い顕微鏡だと、カタログや説明書が無くなっているかもしれませんが、そこそこ古い顕微鏡は、ほぼ、「有限遠」です。自分の顕微鏡に取り付けられている対物レンズの横を見て、「160/0.17

」などの記載があれば、「有限遠」です。新品を購入するにしても、中古品をオークションで入手するにしても、良い対物レンズは高価なので、注意して調べることが重要です。

蛍光汚染

2025.5.16

「基礎解説」・「簡易的蛍光顕微鏡観察」でも記載しましたが、最近はLED型のUVライトを安価に入手できるようになりました。USB充電もできて、便利です。蛍光染色したサンプルの確認の他、実験台や天秤の周囲の蛍光汚染も簡単に調べられます。特に365nm波長のUVに敏感な蛍光剤で染色したものはとても高感度に検出できます。

365nm UVライト

UVライトで色々なものを照射してみると、身の回りの紙や布、プラスチック製品は、相当数が蛍光を発することが分かります。特に紫外線で蛍光を発するものは、より白色(青白色)に見えるように、蛍光染色されていたり、蛍光剤が混和されていたりします。UVライトは、家庭での台所やトイレ等の汚れ検出にも有効と言われています。私は試したことがありませんが、最近よくニュースに出る食中毒の原因の寄生虫「アニサキス」はUVライトで検出できるそうです。

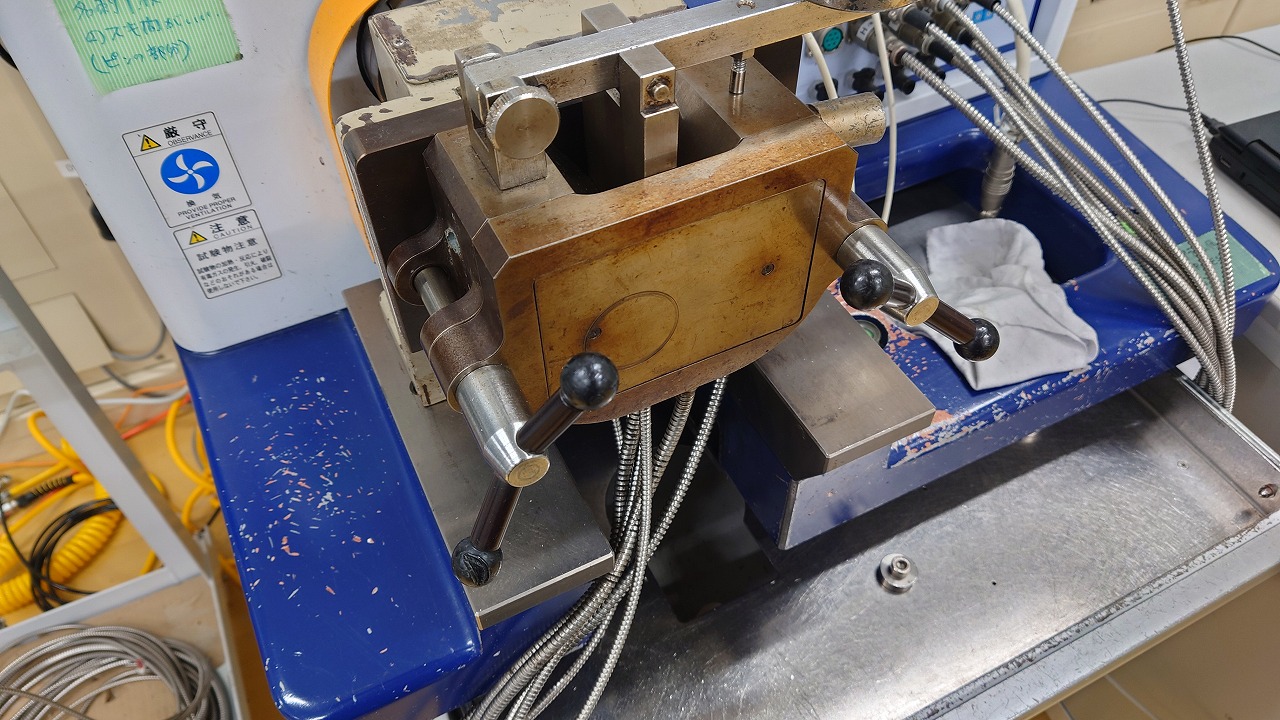

樹脂混練装置(東洋精機製作所・ラボプラストミル)/UV未照射

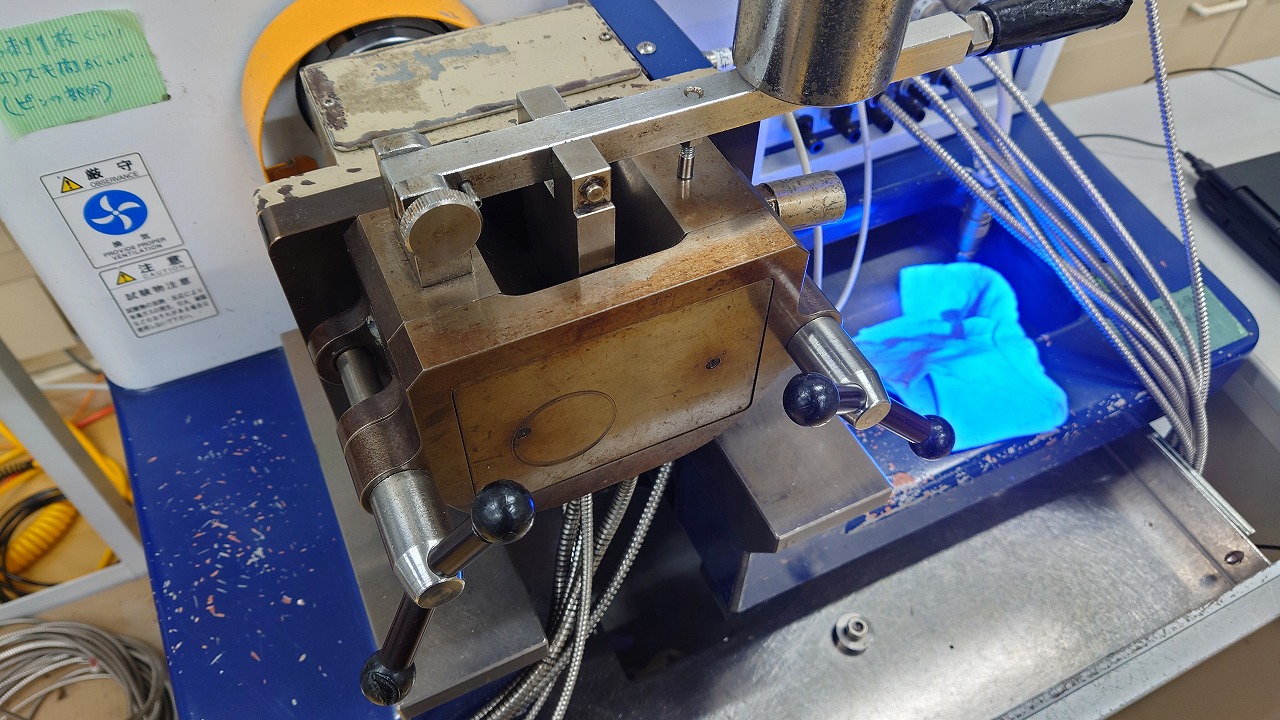

UV照射/青白く光っているのは掃除用ウエス(ぞうきん)

樹脂混練装置(東洋精機製作所・ラボプラストミル)/UV未照射

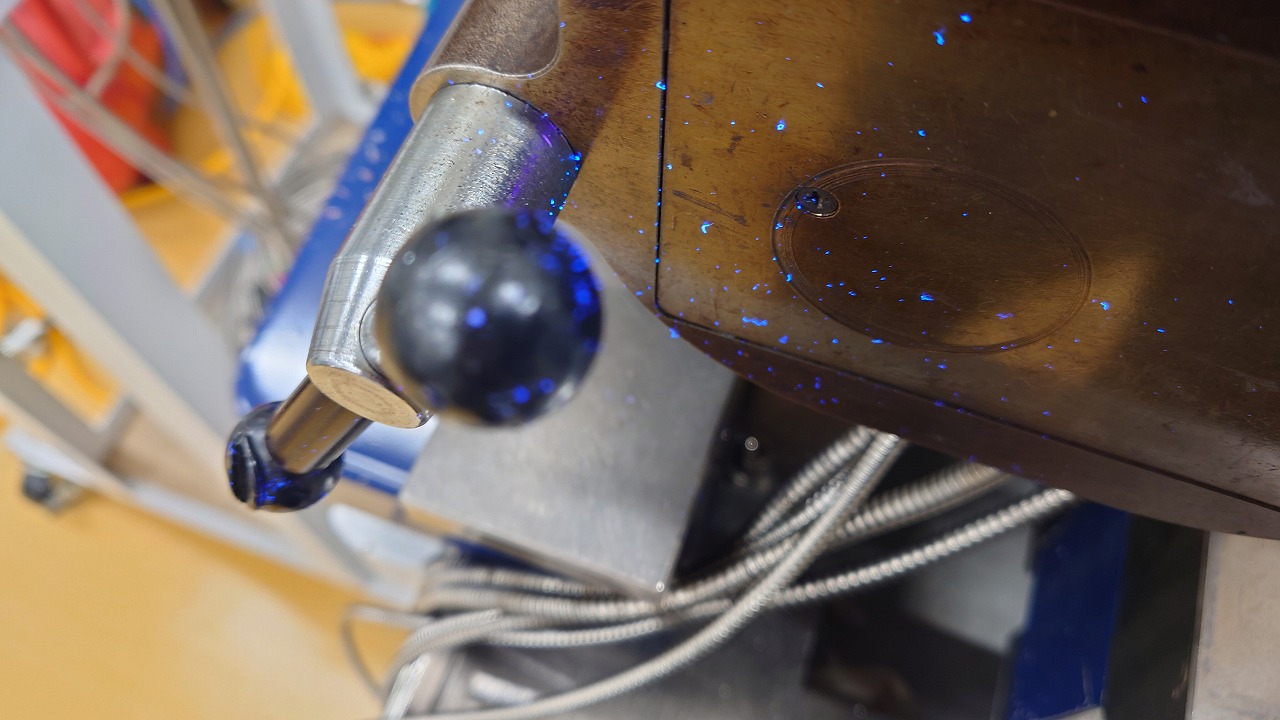

UV照射/青白い点はウエス由来の糸くずなど

機械類の掃除では、ウエスはよく使います。ウエスは吸水性や給油性、耐熱性等から木綿がほとんどです。未利用のハギレなどを裁断して低価格で販売されています。しかし、世の中の木綿の生地(糸)の相当部分は紡績時に蛍光染色されています。実験用の紙ウエス(キムワイプ等)は、当然ですが、染色などは一切ないので安心して使えます。

一方、ハギレ由来のウエスの繊維は蛍光染色されていることが多く、もし実験上、蛍光染色されたもののコンタミが気になるようでしたら、注意が必要です。上記の写真では、樹脂混練装置の掃除後にウエスの糸くずが付いていることは、そのままの目視ではほぼ判別できませんが、UV照射すると、とても明確に分かります。ただ、我々の実験では、このコンタミは、実験結果にはほぼ影響がありません。

最近のUVライトは安価で、色々と便利なので、1コ持っていたら良いと思います。しかし、低波長低波長のUVはエネルギーか高いので、必要以上に皮膚に曝露したり、目にも入らないように注意しましょう。

もみ殻ハブラシ

2025.4.16

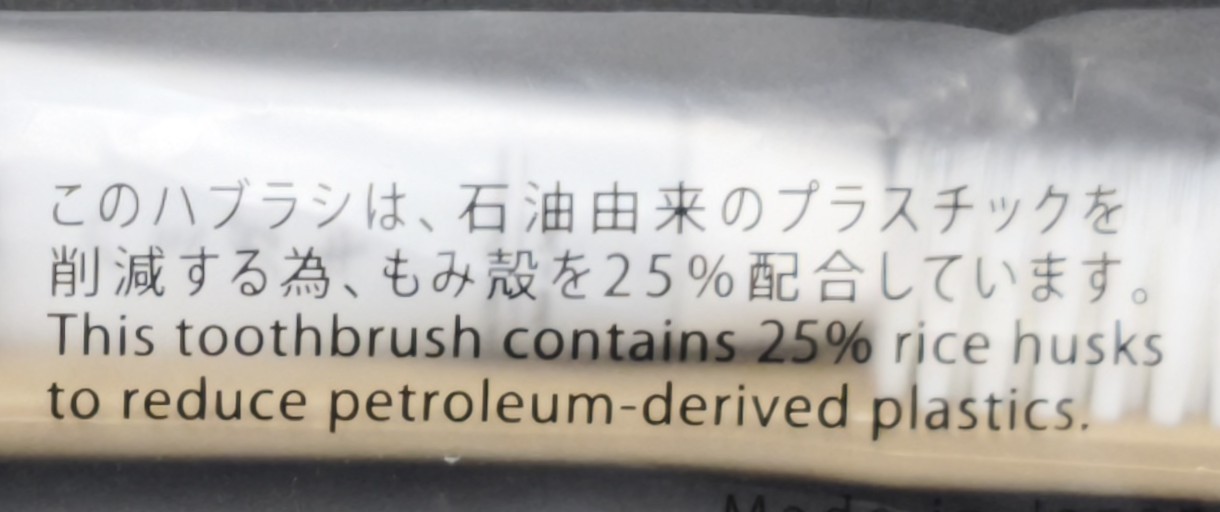

最近、出張などで宿泊したホテルのアメニティーには、植物系の素材を活用した環境配慮製品が増えてきています。我々の講座も、木粉やパルプょ複合化する技術に関して研究開発を進めています。木粉等とポリプロピレンを複合化して、成形材料にする技術は40年以上前に、基盤的手法は開発されていますが、生産性、量産性、コスト、実用性、強度等の物性などを十分に満足させることは、それほど簡単ではありません。複合化と成形加工では、数値化できない部分も多く、職人的技術も必要としています。

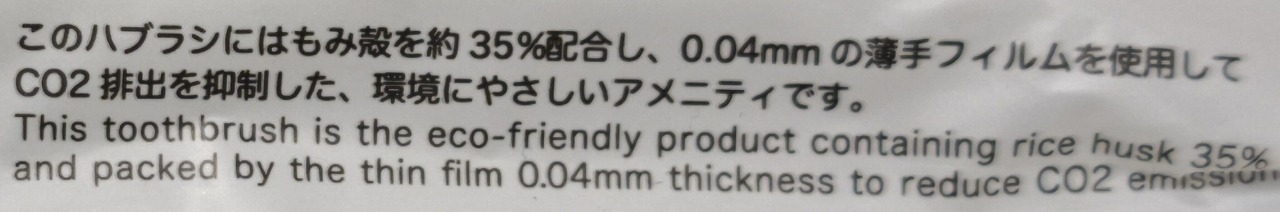

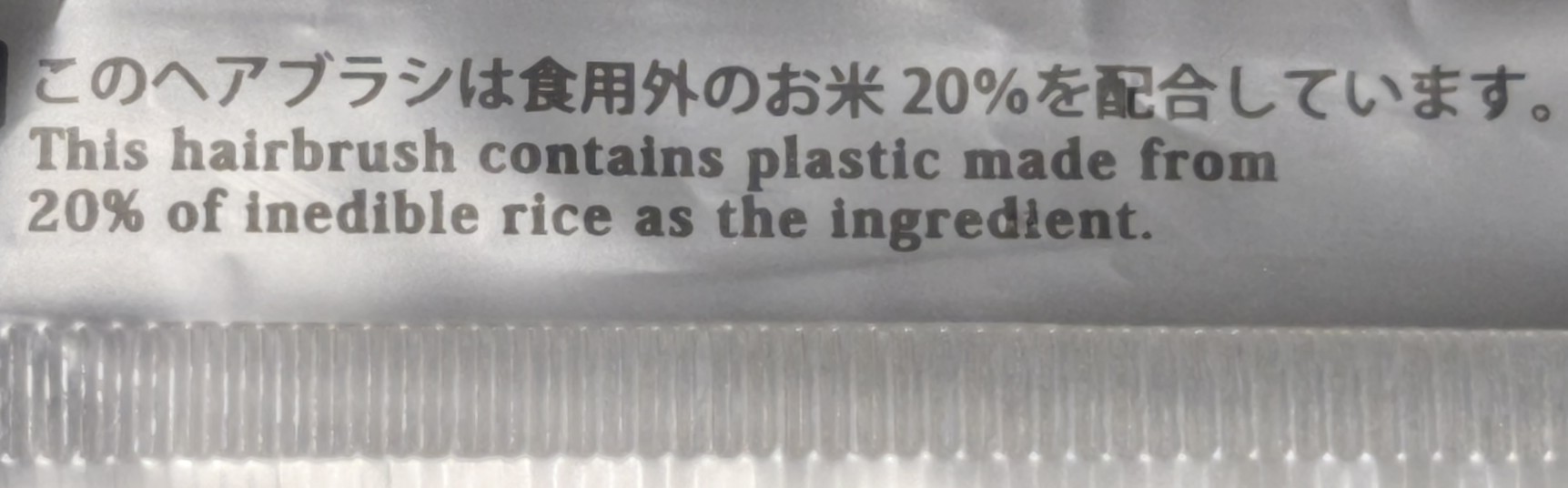

以下の写真は、最近泊まったホテルにあった歯ブラシとクシです。包装を見ると、「もみ殻」や「米」を複合化した製品のようです。「もみ殻」や「米」を用いる技術は、以前より知られていますが、商品化するためには、技術の熟成が必要です。。

もみ殻は、その利用方法が限定されており、有効利用は簡単ではありません。イネやタケ等は、イネ科植物です。イネ科植物の特徴の1つに、植物体内にシリカ成分を含む場合があることです。もみ殻は特にシリカ成分を10パーセント以上も含むと言われています。私の知人の話ですと、もみ殻を用いた樹脂系複合材料を長期間連続で生産すると、シリカの影響で、押出機のスクリューが速く摩耗するという課題があるそうです。未利用のバイオマス資源の利活用は重要ですが、適切に活用するためには、その素材・原料に適合した技術開発が必要です。

当講座のスポンサー企業である「マナック」の浜松ラボでは、前組織を含めて、木粉系複合材料を30年以上も前から商品化する技術を構築しています。木粉のようなバイオマス資源を樹脂と複合化する基盤技術は、ある程度は確立しており、バイオマス系素材を用いた複合材料は、単に製造するだけであればそれほど難しくはありません。我々の講座でも、試験的には様々な素材を複合化し、射出成形等で試験片などを作製します。しかし、製品化・量産化するためには、原料調達から、中間処理、性能安定化、品質管理までは、相当な経験と蓄積が必要となります。

USBケーブル断線?

2025.3.24

いつも使っている、偏光顕微鏡や蛍光顕微鏡にはCCDカメラが取り付けられています。普段の観察では、接眼レンズを覗く場合の他、モニター等に映した画像で確認もしています。CCDカメラの出力は、USB出力で、パソコンに取り込んで観察と撮影を行っています。先日、顕微鏡の配置を変えて、再び観察しようとしたところ、パソコンに画像が表示されません。よく見ると、CCDカメラが認識されていないようでした。配置換えの際にUSBケーブルを抜くときに断線させたのかと思いました。それで、机の周りにあった数本のUSBケーブルに交換してみましたが、1時間近く再起動などもしながら色々とトライしても、やはり回復しません。CCDカメラが壊れたのかと思いました。少しがっかりして休憩しているとき、ケーブルが対応していないのではと思いつきました。交換したケーブルは、その多くが、100均で購入した充電用ケーブルでした。ということで、しっかりした通信用ケーブルに変えたところ認識しました。

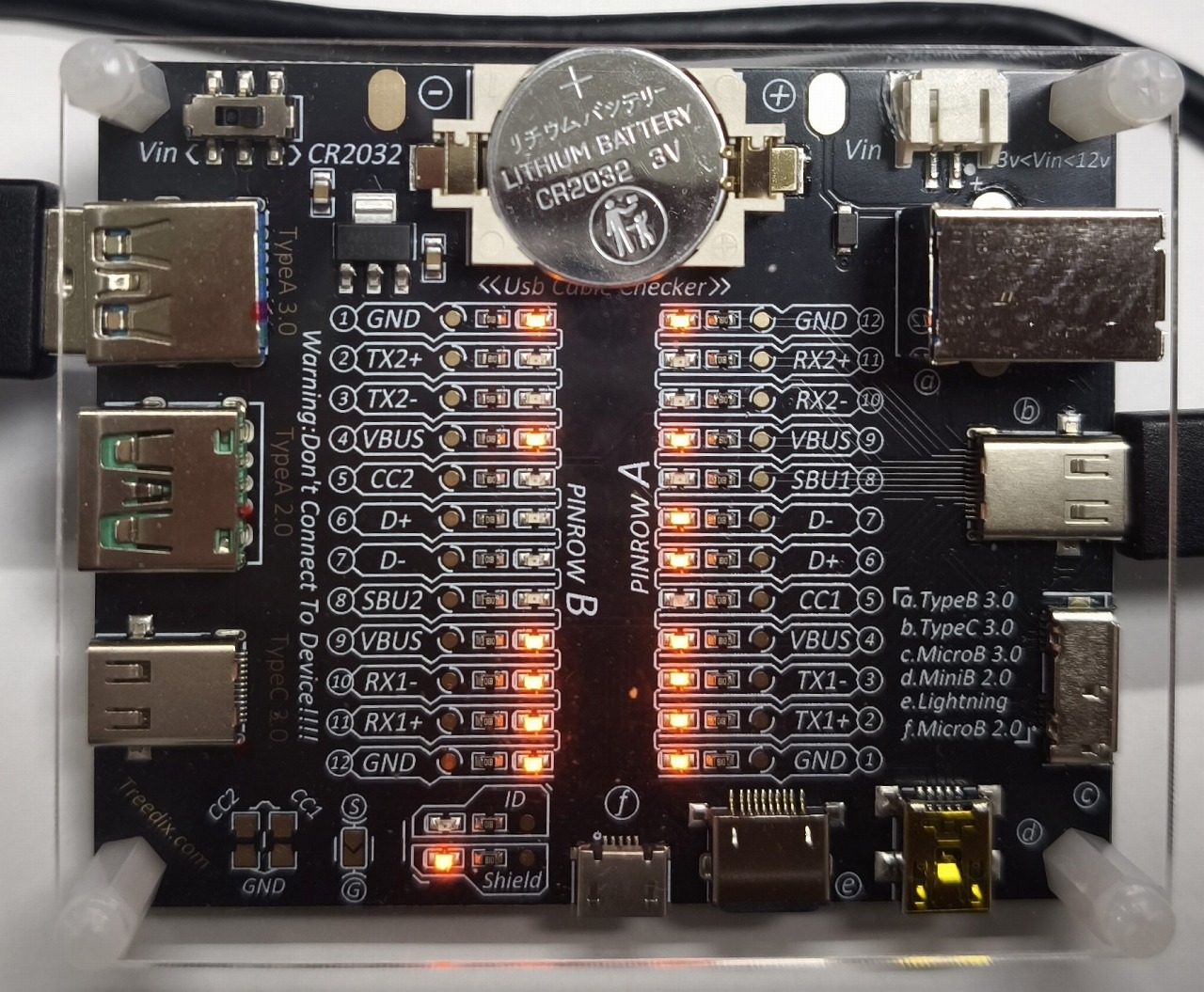

USBケーブルの断線は、よく起きる現象ですが、外から見て断線しているのか、充電用ケーブルなのか、通信用ケーブルなのかの区別は、ほぼ無理です。どこかでUSBケーブルチェッカーを見たような気がして、色々と調べました。

大手通販サイトで見つけました!!!それほど高価ではないが、ケーブルの断線のみならず、その機能・特徴も調べることができるモノがありました。そのグッズにUSBケーブルの両端をさすと、結線具合がとても簡単に確認できました。

充電専用ケーブルの場合

通信用ケーブルの場合

このグッズは、USBケーブルの両端を差し込むと、オレンジ色のLEDの点灯で結線がわかります。断線していると、LEDは光りません。色々な制御に対応した通信用USBケーブルは、多くのLEDが点灯します。このグッズは人気があるようで、YouTube動画をアップされている方もおられますし、解説ページを作られている方もいます。

☆JG1UPSさんのブログなど

実際に、使用頻度は高くはないと思われるので、1人1台という必要は無いと思いますが、一家に1台、1研究室に1台あると便利だと思います。最近は、USB接続の分析装置などが増えています。USBケーブルは机の周りにたくさん転がっていると思いますが、正しい結線のUSBケーブルを使用しないと、測定データが正しく取得できないかもしれません。

○○○○

○○○○

○○○○○

○○○○○